艺术音乐(art music)与日常的流行通俗音乐不同,有着更丰富复杂的情绪和结构,通常指西方的古典音乐。实际上通俗音乐和艺术音乐有很深的关联,很多取材于古典音乐的流行歌曲都取得了广泛的传播和认可。比如著名的《帕卡贝尔卡农》(Pachelbel Canon)就被改编成无数版本,达到了家喻户晓的地步,它的低音部分也成为了著名的Pachelbel bass,被很多流行歌曲引用。台湾组合S.H.E.曾经一首很火的歌《不想长大》也改编自莫扎特《第40交响曲》(K.550)第一乐章。

除此之外,艺术音乐的创作形式多种多样 ,甚至有一些会被当作是日常的通俗音乐。你也许不知道法国作曲家夏尔·古诺的《圣母颂》(Ave Maria),但你很有可能听过,只是你不知道你听过而已。这首“轻音乐”不知打动过多少人们的心,其实也是古典曲目,而且改编自巴赫的十二平均律序曲(BWV 846)。

音乐是无国界的。无论生活是否快乐,莫扎特《安魂曲》(Requiem K.626)都能带给你一种忧伤和难以言喻的震撼;无论身在何处,德沃夏克《新世界交响曲》第二乐章(Symphony No.9 Op.25, 2. Largo)总会燃起你心中的淡淡乡愁;无论内向还是开朗,舒伯特的钢琴五重奏《鳟鱼》(The Trout D.667)会让你忘却一贯的风格,带你一同与鱼儿嬉戏在水中。艺术音乐以其深刻的内涵和精巧的结构,已经成为人们生活中不可分割的一部分。

艺术音乐有很多种体裁(musical genre),常见的如交响曲、协奏曲、圆舞曲、奏鸣曲等等。不同体裁的作品因有其自身的一套创作规范,对场地、演奏者和听众的要求也不同。其中交响曲算是规模最为宏大的一种体裁,不仅要求作曲家有着极高的音乐造诣,通常需要管弦乐队非常默契的配合才可以演奏。虽说交响曲有着很多样的结构和内容,但它通常包含四个乐章,其中第一和第四乐章节奏都较快,第二乐章较缓慢温柔。第三乐章通常是舞曲性质,可能是小步舞曲(minuet)或者谐谑曲(scherzo)。

早期的古典音乐交响曲一般遵循这样的格式,像前面提到的莫扎特《第40交响曲》就是遵循这样的形式。但自浪漫主义时期起,作曲家有时会将第二和第三乐章调换顺序,第三乐章较温柔缓慢而第二乐章更具舞蹈色彩,比如马勒(Gustav Mahler)的《第一交响曲》(Symphony No.1 in D)就是这样的。顺道一提,马勒《第一交响曲》的第三乐章改编自著名儿歌《两只老虎》(德语Bruder Jacob,马勒又叫它Bruder Martin)。但和儿歌不同,马勒采用了小调,竟让这首曲子变得很忧伤。。。

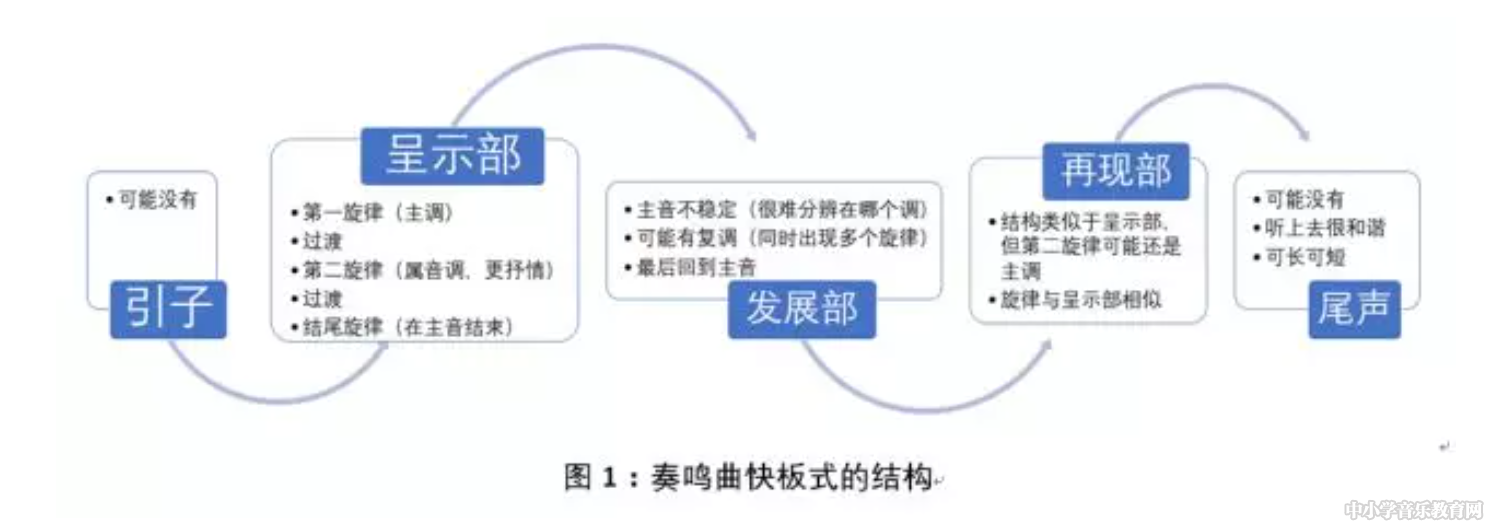

对于交响曲较快的第一和第四乐章,它们也常常遵循一定的音乐曲式(musical form)。其中最常见的是奏鸣曲快板式(sonata allegro form),又叫奏鸣曲式,包含呈示部(exposition)、展开部(development)和再现部(recapitulation)三个部分。呈示部和再现部又包含第一旋律、第二旋律和结尾旋律。除此之外,有时在呈示部之前还可能有引子部分(introduction),或者在再现部后面有尾声部分(coda)。莫扎特喜欢短的尾声,他的《第25交响曲》(K.183)第一乐章就是有着短尾声的奏鸣曲式结构;而贝多芬的尾声可能比较长,比如他著名的《第六交响曲》(田园)第一乐章。奏鸣曲快板式的结构可以用下图表示。

不仅是交响曲,奏鸣曲快板式还常常被用在奏鸣曲、协奏曲、弦乐四重奏等等音乐体裁上,有着丰富的表现力和内涵。作为最重要的音乐曲式,几乎每一个重要的音乐家都写过奏鸣曲式的乐曲。

除了奏鸣曲快板式,常见的音乐曲式还有赋格、三段式、主题与变奏、回旋曲式和固定音型,这6种常见音乐曲式的结构如图2所示。其中后四种都是很容易理解的,但赋格是一种很复杂的音乐形式。在赋格中,一个主旋律先进行,接着其他的旋律再依次进行。神奇的地方在于,这几个旋律是模仿主旋律且独立进行的。所以要想写多声部的赋格是极难的,一不小心就会变成噪音。一般的赋格都是二声部或三声部的,五六声部的赋格就已经非常复杂了。对于业余钢琴考级,新晋的十级考生一般弹贝多芬的奏鸣曲或者肖邦《幻想即兴曲》(Fantaisie Impromptu Op.66)都可以弹得有模有样,但常常会被多声部赋格虐千百遍。

说起赋格,就不得不说起巴赫(J. S. Bach)。巴赫出生于音乐世家,他往上十辈都是当时的音乐家。就像姓氏Smith代表铁匠,Bach几乎就是音乐家的代名词。巴赫极为擅长创作复杂的复调多声部乐曲,而且至今无人能在这方面超越。他的作品《十二平均律》(Well-Tempered Clavier)、《赋格的艺术》(the art of fugue)和《音乐的奉献》(musical offering)被今人奉作经典,他还创造了康塔塔等音乐体裁。然而遗憾的是,天才巴赫在当时只以管风琴家著称,而非作曲家,也没有受到很好的待遇。迫于生计,他主要进行管理教堂的工作,并创作宗教音乐。因此听他的音乐,常常能让人感受到一种上帝的安详。

巴赫是一个很会玩的人,他喜欢在自己的曲子里做点手脚。在他的《赋格的艺术》中,他把自己的名字藏在了旋律里。可能你会问,音符不是只有从A到G吗,怎么写出Bach名字里的H?这是由于巴赫是德国人的缘故。和现在的惯例不同,在德国人们是把“B”换成“H”,把“降B”叫作“B”。比如巴赫的《B小调弥撒曲》(Mass in B Minor BWV 232),让当时的德国人叫就是“H-moll Messe”(H小调弥撒曲)。在听最后一首《赋格的艺术》的时候,也许有人会对它结尾的戛然而止摸不着头脑。其实最后结尾的时刻是一个令人忧伤的时刻,因为巴赫在那时去世了。他把他的名字藏在了那首赋格的最后一个旋律中,那首赋格也被成为“未完成赋格”。

在1895年,巴赫的遗体被掘出,用来验证当时一个著名的理论:天才的大脑更小。事实证明,他的脑袋和正常人一样没有太大的差别,天才和凡人没有绝对的界限。

说了半天,可能有人会问了,什么是复调?复调(polyphonic)是音乐织体(musical texture)的一种,就是指有两条及两条以上的各自独立的旋律构成。另外两种音乐织体分别是单声织体(monophonic)和和声织体(homophonic),分别指单旋律和主旋律+伴奏两种情况。常见的流行歌都是和声织体,人声为主旋律,器乐为伴奏。而你单独用自己的声音唱一首歌,这就是单声织体。

对于一种音乐形式,在时间上考量,就是我们所说的音乐曲式。我们只有在听完整首乐曲的过程中才能渐渐明晰它的曲式是什么。而如果在空间上考虑,那就是音乐织体了。音乐虽不可见,但在乐谱上却是可以直观看到的。如果我们在乐谱上看到它同时存在多个独立的旋律,那它就是复调织体了。

对于西方的音乐史,人们发现不同年代作曲家的作品曲式、织体和风格都是很不一样的,由此对艺术音乐进行了各个时期的划分。中世纪之后,首先开始的是文艺复兴时期的音乐,著名的清唱阿卡贝拉(Accapella)就是起源于此。那时的音乐最典型的就是为西斯廷教堂(Sistine Chapel)创造的音乐了,可因为宗教传统,当时教堂的乐团只有男性。所以在表达圣母等女性声音关怀的时候,那个时代造就了艺术史上独一无二的产物——阉伶。阉伶因其从小就被避免雄性激素的刺激,有着独特的美到令人窒息的歌声。历史上最著名的阉伶算是18世纪意大利的Farinelli了,据说他有着幽灵般的高音,可以唱到C6(即high C。现在以唱到high C闻名的是帕瓦罗蒂),他的故事也被拍成了一部电影。大约在1905年,快50岁的Alessandro Moreschi成为了唯一一位被记录下声音的阉伶,给世人留下了惊艳的一刻。而且令人兴奋的是,这张老唱片可以在网易云音乐找到!

双击表格可删除表格