引言

“新艺术”(Ars Nova)就其一般用法而言,是“14世纪多声部音乐的同义词,正如‘古艺术’(Ars Antiqua)是13世纪多声音乐的代名词一样”[Fallows,2003]。但如果落实倒比较具体的音乐形态特征上,则是产生和盛行于中世纪晚期的一种音乐创作风格,确切的说,“‘新艺术’在习惯上被用来指称从《福韦尔传奇》到马肖去世之间的法国音乐”[Fallows,2003]。 当然,“新艺术”也有深厚的社会文化背景和地域特性,这些背景和特征在不同程度上与其音乐风格发生联系,但这些内容已不在本文的论域之内。在本文中,“新艺术”如同“维也纳古典主义”一样,是对某一相对固定的时空环境中的音乐作品的风格描述与概括。

就此而言,“新艺术”上承13世纪以巴黎圣母院音乐家(如莱奥兰和佩罗丹)为代表的中世纪盛期音乐,下启15世纪以勃艮第音乐家(如迪费和班舒瓦)为代表的文艺复兴初期音乐,是介于两大历史分期的过渡期和转变期。“新艺术”音乐的基本形态在具有其独立的历史存在价值的同时(这主要体现在“新艺术”音乐的节奏形态上),也表现出许多中世纪盛期所未有、而为文艺复兴以后所继承的新特征(这主要体现在和声和对位的观念与实践方面)。

本文拟从节奏、节拍形态与等节奏技术、和声观念与实践和对位手法与织体形态扼要分析“新艺术”音乐的基本形态并指出其特征。

一 节奏、节拍形态与等节奏技术

在讨论“新艺术”节奏形态之前,必须简要回顾“新艺术”时期记谱法的发展,因为在早期西方音乐发展史上,记谱法的演进最能直接反映音乐形态的变化。

格利戈里圣咏和早期的奥尔加农都是散板式的吟唱,曲调中的重拍是不规则的,往往由拉丁文歌词的重音决定。与此相应,从8世纪起用于记录素歌的钮姆符号也是只记音高,不计节奏的。谱线早在11世纪就出现了,但对音符的时值和重拍加以定量的记谱尝试――即六种节奏模式和有量奥尔加农――则是12世纪末才开始被广泛运用的。

节奏模式所规定的音符时值及相互关系是相对的,而不是固定划一的。离开了歌词音节的格律和抑扬的指示,就会变得含混不清。到13世纪后期,为了记写歌词格律不规则的经文歌,出现了以节奏模式三分法为基础记录有量音乐的弗朗哥记谱法,规定了4种基本音符及其之间的时值关系,这样,音符时值及相互关系趋于固定。按弗朗哥记谱法,有四种不同时值的音符,即:倍长音符(duplex longa)、长音符(longa)、短音符(brevis)和倍短音符(semibrevis)。一个倍长音符等于两个长音符的时值,一个长音符可以等于三个短音符(完全的)或两个短音符(不完全的),倍短音符通常不能再分。在13世纪运用最多的长音符和短音符间的时值比例遵循这样的原则,即当一个长音符之后仍为长音符时,前一个长音符是完全的(包含三个短音符);而当长音符之后跟着一短音符时,这个长音符的时值就变为不完全了(包含两个短音符)。这一长音符和短音符之间的时值(也是节拍)关系被称为长拍(modus),长音符包含三个短音符即为完全长拍(modus perfectus),包含两个短音符即为不完全长拍(modus imperfectus)。

圣母院音乐家的有量奥尔加农和14世纪初的一些多声音乐都采用这一体系记录。由于六种节奏模式的观念还起着支配性的作用(虽然被普遍使用的只是其中三种),这使得13世纪的“有量音乐”从现代记谱来看,大都是三拍子,再加上散板式的奥尔加农,构成“古艺术”典型的节奏节拍样式。13世纪晚期的弗朗哥经文歌是“新艺术”之前有量多声部音乐最有代表性的例子,节奏的复杂性较“圣母院乐派” 又有了一些进步。在13-14世纪之交的音乐创作中开始大量出现违反弗朗哥记谱法的不规范记谱,以适应音乐家的创作需要(如皮埃尔・德・拉・克鲁瓦的经文歌中从2到9数目不等的倍短音符组[参见Reaney,1960,354]),这表明音乐实践中节奏形态变化的新趋势。

“新艺术”一词在历史上最初的含义正是指记谱法上的新倾向,而“新艺术”记谱法最重大的改进是涉及节奏节拍记录的,之所以出现这些变化,正是音乐创作实践中节奏形态复杂化的需要。新艺术理论家将弗朗哥记谱法中的4种时值加以拓展,在倍短音符之下又增加了微音符(minima)和倍微音符(semiminima)。而这六种音符间的相互时值关系被作了重大调整。原来弗朗哥记谱法中适用于长音符和短音符的完全/不完全的时值规则被推广到除倍微音符外的其他所有音符中,这意味着倍长,长,短,倍短四种音符在时值上都可以是完全的和不完全的。

由于在记谱理念上,二进制的“不完全”音符时值关系取得了和三进制的“完全”音符时值关系同等的地位,反映在节奏形态上,音符间的时值关系大大复杂化了。为了适应它,于是在长拍关系外,又出现了两种新的时值/节拍关系 :指示短音符和倍短音符时值关系的中拍(tempus)和指示倍短音符和微音符时值关系的短拍(prolatio)――同样依据两种音符的时值比例分为完全中拍、不完全中拍和完全短拍、不完全短拍。在实际音乐创作中,倍长音符基本不用,长音符被运用得越来越少,几乎只出现在定旋律低音中,而短音符却“取代长音符成为音乐节拍的基本单位”[Hopin,1978,356],这样一来指示长音符和短音符相互完全、不完全关系的两种长拍的运用也逐渐减少,而指示短、倍短和倍短、微音符关系的两种中拍和短拍成为最主要的时值/节拍关系。这不同层次的四种时值/节拍关系的混合就造成了四种拍号的产生。下图从左至右依次为:完全中拍+完全短拍,完全中拍+不完全短拍,不完全中拍+完全短拍,不完全中拍+不完全短拍。

以这四种时值/节拍的短音符为基本节拍单位就分别相当于现代记谱中9/8,3/4,6/8,2/4四种拍子(后三种节拍成为文艺复兴以后最常见的节拍形态),它们随着短音符和倍短音符的普遍运用“成为14世纪音乐的基本节拍单位”[Reese,1940,343]。

在基本的节奏节拍形态之外,由于各种辅助符号(如附点、切分点、着色音符和休止符)的出现和运用,并与多声部织体相结合,使得记写各种复杂多变的节奏形态成为可能。可供音乐家选择的节奏素材较13世纪大大丰富了(例如这一时期作品中出现的各种形态的节拍和富于表情特征的节奏以及大量切分、装饰、延留音型和休止),音乐创作技法中的节奏技术相对于13世纪有了飞跃的发展,最极端化的情况就是等节奏技术(详后)的普遍运用。由于音乐观念的改变,新音乐体裁的流行和音乐审美意识的需要,节奏节拍在音乐音响本体中的功能意义和表现作用被提高到前所未有地位。

下例是马肖第14叙事歌的开头及其节奏形态,上声部富于律动的节奏与平缓的低声部形成了明显的对比[引自Arlt:2003] :

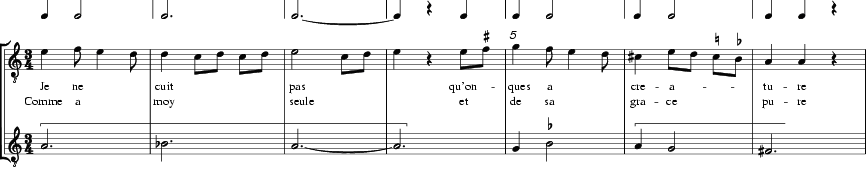

而在他的第13叙事歌中,两个声部中各种不同时值音符的使用和事实上不断变化的重音又使其呈现出一定的对位效果[引自Arlt:2003]:

而在他晚期的作品中,多声部织体间节奏节拍的复杂性已达到了相当高的程度。下例是第32叙事歌中的片段,经过分析不难发现,除开上述的附点、切分和休止等节奏手法外,等节奏技术的运用是使三声部织体具有节奏独立性又相互联系的重要手段[引自Arlt:2003]:

等节奏技术是最具“新艺术”特征的节奏手法和作曲技巧。作曲家将一组固定的节奏型(talea)和音高型(coler)相配和,在不断的变化反复中构成多声部织体的定旋律声部乃至其他声部。透过奥妙的智力游戏式的音响,使整个多声部形态呈现出“和而不同”的多样统一的逻辑性。这一手法在西方音乐创作观念的发展过程中有其自身的意义,它表明,作曲家开始力图寻找音乐结构内在的规定性,使音乐在一定程度上具有不依赖外力而不断发展运行的目的。如果从音乐的适用对象和文化氛围出发,也很容易理解等节奏技术的流行――只有精通音乐技术的精英受众才能领略到它的妙处,而音乐家对这一手法的熟练运用则成为衡量其才具优劣的墨绳。等节奏技术适用的范围不仅限于经文歌,还包括复调织体的“三种固定模式”甚至复调弥撒套曲乐章(如马肖《圣母弥撒》中的慈悲经、圣哉经和羔羊经)。

双击表格可删除表格