今天距离上一次《观念性雕塑——物质化的观念》文章的发表正好二十周年,借“观念之道”学术研讨会再次讨论这个话题颇有意义。首先我要感谢隋建国先生创造的这个机会!一切皆出于偶然,要不是我前几个星期意外地遇到隋先生随机而产生的一个对话现在也不会站在这里。他当时匆匆聊起了研讨会的事,说这是一个关于“观念艺术”的主题会议,通过翻译两本书发现观念艺术是从极少主义而来,我说观念艺术其实是一种类似科学方法中的提纯过程,这时他突然想到我曾经写过有关“观念性雕塑”的文章,并建议我再次来演讲一下这个话题,我于是欣然接受。

当初写这篇文章也是一个偶然,那时我与殷双喜正在合作中央美院雕塑研究所的回顾展,聊到当代雕塑的话题,我谈了一些想法,他听后建议我写出来发表在《美术研究》杂志上,于是我们一起聊到了这个“观念性雕塑”的概念。

文章的时代背景

《观念性雕塑——物质化的观念》这篇文章最初发表在 1998年第3期的《美术研究》上,当时的思考背景基于前卫艺术圈(1)和雕塑界发生的一些事件,这些经历对我当时的想法构成直接的影响,我认为有必要详细地把我当年的实验作品和参与的事件一一列出,以便从中寻找这个想法产生的由来:

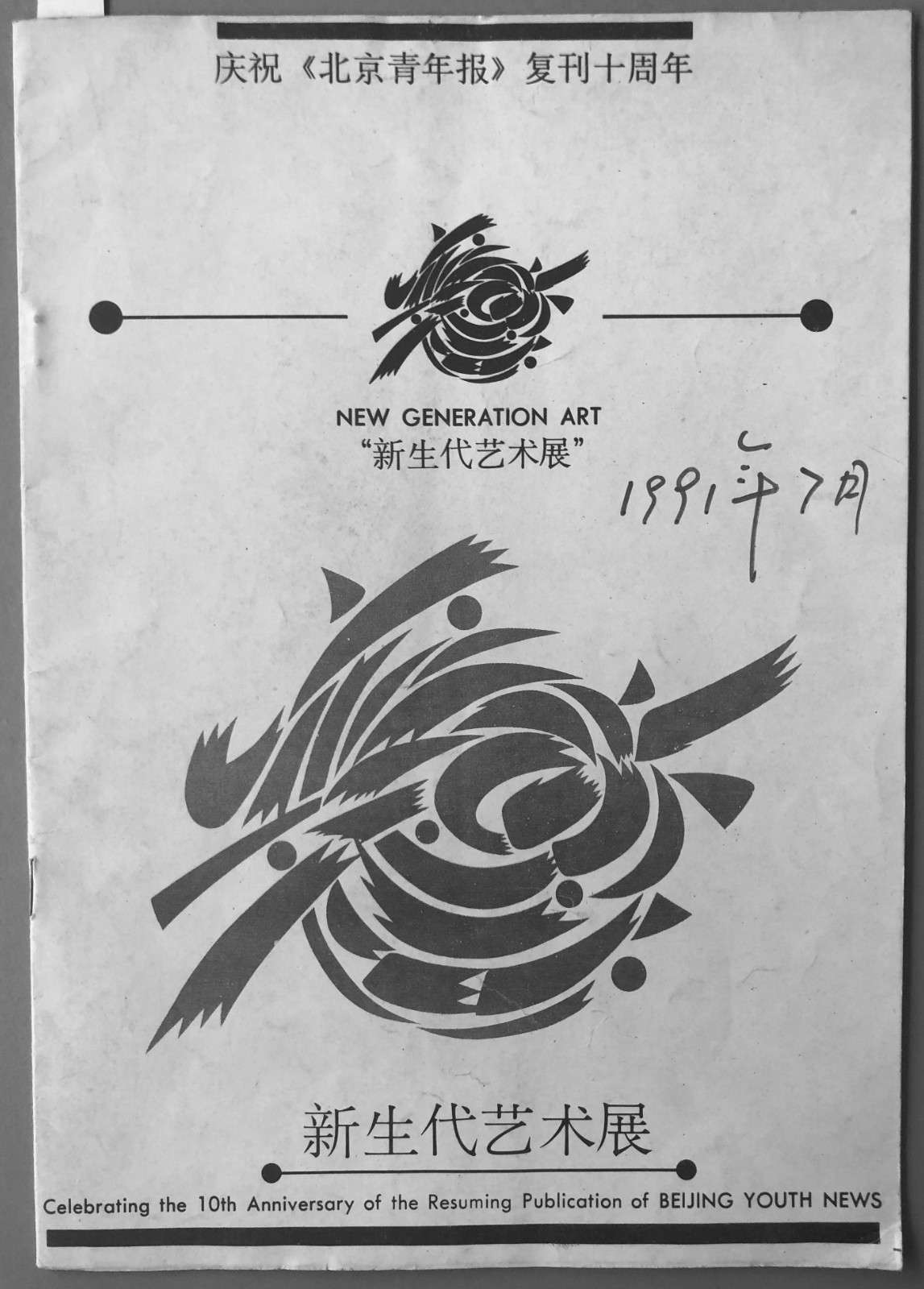

1、中国自85新潮美术运动到89年中国美术馆的“现代艺术大展”以来,以90年代对西方现代艺术(前卫艺术/观念艺术)的理解,给我留下深刻印象的作品有两件。一是黄永砅的《〈中国绘画史〉和〈现代绘画简史〉在洗衣机里搅拌了两分钟》,这件作品其实是介于禅宗和观念艺术之间的一种混合思考后瞬间顿悟的产物,它解决了当时中西文化关系面临的困境。而89年之后印象比较深刻的是“新刻度小组”(顾德新,王鲁炎,陈少平)的作品,它反对之前的新潮样式,以文件的形式、理性的方法呈现、讨论了个体之间的细微关系及“测不准”原理。1991年,我以近似超级写实主义的雕塑《坐着的女孩》参加由北京青年报主办的“新生代艺术展”(2),当时尹吉男提出“新生代与近距离”,周彦提出“调侃与自嘲”。第二年这件作品又参加孙振华等策划的“第一届当代雕塑邀请展” 。此时,国内雕塑家所面临的自身困境是我们几代人在学院所受的教育基本是法国古典主义和苏联社会主义的混合体,而当时的资讯非常不全面,所能了解的欧美现代艺术是通过自己看画册和85时期以来的展览、报道获得的。我们面临的矛盾是所学传统雕塑语言与走向社会后需要的现代语言的脱节,面对新观念的入侵,只有片面知识的我们如何应战?全面接受或固守传统在我们看来都是比较简单的选择,改良也要先进行自身的革命,更何况在我看来在这两者之间还有一些灰色的模糊地带。

双击表格可删除表格